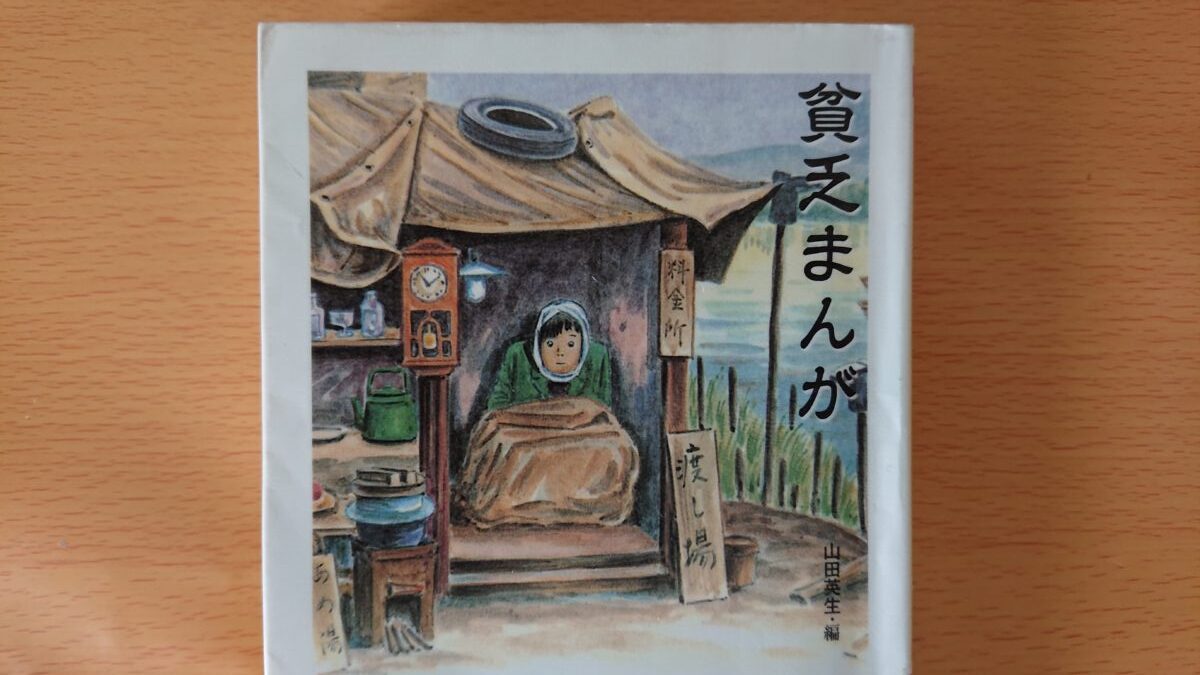

「貧乏」をテーマにした作品集「貧乏まんが」を読みました。

この本に掲載されている作品は以下。

- 「リアリズムの宿」つげ義春

- 「きなこ屋のばあさん」つげ忠男

- 「貧乏神」水木しげる

- 「トキワ荘物語」赤塚不二夫

- 「大バーサンの歌悲し」松本零士

- 「ある雪の夜の物語」水野英子

- 「いのち売ります」辰巳ヨシヒロ

- 「赤貧」永島慎二

- 「おせん」楠勝平

- 「スリップ」池上遼一

- 「灯」鈴木翁二

- 「アギャキャーマン」谷岡ヤスジ

- 「バイトくん」いしいひさいち

- 「自虐の詩」業田良家

- 「フルーツ宅配便」鈴木良雄

- 「ホットケーキ」うらたじゅん

- 「長い道」こうの史代

昔のマンガが多めですが、2000年以降の作品もチラホラあります。

つげ義春がダントツ

この中で、最初に掲載されている「リアリズムの宿」(つげ義春)がダントツに面白いです。

旅先(取材先)で泊まった宿の話。淡々としたエッセイ風の作品で、落ちもなんにもないけど、一気に引き込まれます。

絵も特別に上手いとは言えないのに、まったく古さを感じさせない。

正直言えば、この本の中で「面白い」と思ったのはつげ義春だけでした。

なんで、つげ義春の漫画は色褪せないのか。(他の人気漫画家の作品は色褪せるのか)

漫画界の謎だと思います。

作為があるかないか

私なりにその理由を探ってみると、「作為」ではないかと思います。

他の漫画家の作品は、どこか作為を感じてしまうのです。

「読者にサービスしてやろう」という作為があって、そして商売として「面白いものを描こう」という意図。作品からそういう作為が感じられてしまうのです。漫画家のエゴと言ってもいいです。

あらゆる漫画に言えることですが、子どもを遊ばせる親目線で、「読者を楽しませてやろう」という上から目線のようなものがあります。

真剣味のなさというか、エンターテイメント特有のチャラい感じがどんな漫画にもあります。

だからこそ、大人になると漫画に興味がなくなるのかもしれません。漫画特有のそういった作為を感じてしまうからだと思います。

しかし、つげ義春だけは、そういう作為が感じられない。商売のために「面白いものを描かなきゃ」という意図がない。登場人物にエゴがあったとしても、作者がエゴを押し付けてこない。

だから、つげ義春だけは、40年たっても50年たっても、まったく古さがなくて面白い。

日本の漫画史において、つげ義春は別格の存在だと思いました。

ちなみに、水木しげるは、貧乏をテーマとしたもっと面白い作品がいくらでもあります。もしかしたら、私が知らないだけで、他の漫画家もそうかもしれません。いまいちな作品ばかり選んでいるような気がします。

この本の選考って「つげ義春」を引き立てる意図があったのでしょうか(笑。

→ 貧乏まんが(Amazon)

コメント